Workflow: Druck-Erzeugnisse herstellen

Workflow = eine bestimmte Abfolge von Arbeitsschritten.

Der Workflow beschreibt, in welcher Reihenfolge man bestimmte Arbeiten erledigen muss, um ein Ergebnis zu bekommen.

Der Kunde liefert den Text auf einem Datenträger, wie z.B. auf einem USB-Stick oder per E-Mail. Die Texterfassung erfolgt ausschließlich am Computer. Um Satzfehler zu vermeiden, wird Korrektur gelesen und die Textkorrektur ausgeführt.

Für Abbildungen liefert der Kunde Bildvorlagen. Das können Digitalfotos, Grafiken oder Bilder auf Fotopapier sein. Oft werden die Bilder in einer Cloud digital gespeichert und durch einen Link an den Grafiker oder Mediengestalter zum Daten-Upload freigegeben. Abbildungen in Papierform werden allerdings eingescannt. Größenverhältnisse und Auflösung müssen beim Scannen berücksichtigt werden. Die Farbvorlagen werden in der Regel mit 4 Grundfarben reproduziert – CMYK. Bei den gelieferten analogen und digitalen Abbildungen werden mittels spezieller Bildbearbeitungssoftware beispielsweise Farbfehler beseitigt und Farbkorrekturen gemacht. Dem Kunden wird meistens ein Proof zur Korrektur vorgelegt. Dieser Proof kann auch ein digitaler Softproof sein.

Die erfassten Texte, die bearbeiteten Bilder und Grafiken werden „layoutet“ d.h. meist im Satzprogramm dem Auftrag entsprechend zusammengefügt. Es folgt die endgültige Abnahme durch den Kunden.

Die Hochdrucker, Offsetdrucker, Tiefdrucker oder Siebdrucker drucken auf Bogendruckmaschinen oder Rollendruckmaschinen die gewünschte Auflage. Meist wird auf Papier gedruckt, entweder in Form von Bogen bis hin zum Großformat (Plakate) oder als Bahn von der Rolle weg. Der Drucker muss dazu die Druckmaschine einrichten, d.h. die Druckform einspannen, die Farbe entsprechend dem Verbrauch richtig einstellen und für einen störungsfreien Papierlauf sorgen. Bei mehrfarbigen Erzeugnissen muss er die verschiedenen Druckformen für die einzelnen Farben genau aufeinander anpassen.

Zur Kontrolle, ob die richtige Farbe gedruckt wird, dient dem Drucker der Proof. Er vergleicht mit dem Auge, dem Densitometer oder dem Spektralphotometer die Farben auf dem Proof mit denen seines Druckes.

In der Weiterverarbeitung werden aus den bedruckten Bogen die gewünschten Endprodukte wie Bücher, Zeitschriften etc. hergestellt. Die Druckbogen sind beispielsweise zu schneiden, zu falzen, es wird geheftet, gebunden etc., die fertigen Druckerzeugnisse müssen kontrolliert, abgezählt und verpackt werden. Dann erfolgt der Versand an den Kunden.

Workflow = eine bestimmte Abfolge von Arbeitsschritten.

Der Workflow beschreibt, in welcher Reihenfolge man bestimmte Arbeiten erledigen muss, um ein Ergebnis zu bekommen.

Der Kunde liefert den Text als E-Text (z.B. auf USB-Stick oder per E-Mail).

Der Kunde liefert die Bilder entweder elektronisch (USB-Stick, E-Mail, Cloud) oder auf Papier. Bei elektronischen Bildern in einer Cloud bekommst Du einen Link und kannst die Daten herunterladen. Bilder auf Papier musst Du einscannen, Farbbilder meist mit 4 Farben – CMYK.

Der Kunde bekommt auf Wunsch einen Proof. Das kann auch ein Softproof (am Monitor) sein.

Der Kunde bekommt einen ersten Korrektur-Ausdruck vom fertigen Layout und man macht eventuelle Korrekturen. Wenn dann alles ok ist, gibt der Kunde den Druck frei (= Druckfreigabe).

Es gibt unterschiedliche Verfahren, wie die fertigen Seiten für den Druck vorbereitet werden:

Zuerst muss man die Druckmaschine einrichten.

Mit einem Proof kannst Du den Druck prüfen und eventuelle Fehler finden. Farben kannst Du zum Beispiel mit dem Densitometer oder dem Spektralphotometer prüfen.

In der Druckweiterverarbeitung werden die Endprodukte hergestellt, z.B. Bücher oder Zeitschriften. Je nach Endprodukt muss man die Druckbogen schneiden, falzen, heften und binden. Am Ende muss man alles kontrollieren, abzählen, verpacken und verschicken.

Definition

Barrierefreies Internet bezeichnet Web-Angebote, die von allen Nutzern unabhängig von körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneingeschränkt (barrierefrei) genutzt werden können. (Wikipedia)

Muss eine Webseite barrierefrei sein?

In Deutschland müssen nur die Inter- und Intranetangebote der Bundesverwaltung barrierfrei sein.

Natürlich empfiehlt es sich auch für kommerzielle und private Webseiten, auf Barrierefreiheit zu setzen, doch dies ist dem Betreiber freigestellt.

Wer entscheidet, ob eine Webseite barrierefrei ist?

In Deutschland ist hierfür die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) geschaffen worden. Sie definiert, was barrierefrei ist und leitet sich aus den Web Content Accessibility Guidelines des W3C ab.

Die 4 Grundvoraussetzungen für Barrierefreiheit nach den Web Content Accessibility Guidelines 1.0:

Wie lauten die Bestimmungen für barrierefreie Webseiten in Deutschland?

(siehe Kompendium der Mediengestaltung S.166)

1. Für Bilder, Sounds und Videos müssen Alternativen bereit gestellt werden (z.B. Alternativtexte für Grafiken, Untertitel bei Sound und Videos)

2. Texte, Bilder und Grafiken müssen auch ohne Farben erkennbar sein

3. Trennung von Inhalt und Layout: Stylesheets zur Gestaltung verwenden!

4. Abkürzungen und Akronyme vermeiden oder kenntlich machen

5. Tabellen nur zur Darstellung tabellarischer Daten verwenden

6. Browserunabhängigkeit; keine Applets oder Plugins; deaktiviertes JavaScript berücksichtigen

7. Zeitgesteuerte Ereignisse müssen durch Nutzer kontrollierbar sein, also auf automatische Akutalisierung, Weiterleitung etc. verzichten.

8. Zugriff auf Benutzerschnittstellen, z.B. zur Datenbankanbindung, muss behindertengerecht möglich sein.

9. Die Webseite muss unabhängig von Ein- und Ausgabegeräten funktionieren. Sie muss z.B. anstatt mit Maus auch allein mit der Tastatur navigierbar sein.

10. Die Webseite mit alter Software nutzbar sein, z.B. mit alten Browsern

11. Die zur Erstellung der Webseite verwendeten Technologien müssen referenziert werden.

12. Klare Seitenstruktur, Orientierungshilfen durch Sitemaps und Suchfunktion

13. Für das erleichterte Verständnis der Inhalte müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, z B. durch Verwendung einer klaren Sprache.

Weiterführende Links

http://www.barrierekompass.de/barrierefreiesinternet.php

http://www.barrierefreies-webdesign.de/wcag2/

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/WCAG20-de-20091029/

Von Peter Burri, Beuth Hochschule für Technik Berlin

1. Einleitung

1.1 Kurzbeschreibung

1.2 Bedeutung des Themas für die Druck- und Medienbranche

2. Herausforderung: Veränderung im Aufbau der Altersstruktur

3. Herausfordeungen an das Webdesign

3.1 Vorüberlegungen

3.2 Mögliche Richtlinen für die Gestaltung

3.2.1 Farbgestaltung

3.2.2 Schriftarten

3.2.3 Navigationsmechanismen

3.2.4 Sound

3.2.5 Inhalt

3.2.6 Layout und Stil

3.2.7 Lernen

3.2.8 Anderes

4. Stand der Technik

5. Resümee

6. Quellen

Innovationsfeld Medienproduktion, Bereich Webdesign

Durch den demographischen Wandel steigt die Altersgruppe der über 50-jährigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in den nächsten Jahren deutlich an. Damit diese Generation die Möglichkeiten das Medium Internet bestmöglich nutzen kann, müssen neue Standards in Bezug auf die Usability von Websites eingeführt werden, da im Alter motorische wie auch psychische Eigenschaften nachlassen.

Die Usability von Webseiten spielt eine große Rolle, die mittlerweile von allen Seiten erkannt wurde. Usability beschreibt die Eigenschaft einer Webseite, die folgende Eigenschaften aufweist:

Mit Hilfe von Usability können nicht nur Nutzer der Website, sondern auch der Betreiber profitieren. Die Nutzer können Nutzen aus der Usability ziehen, da sie durch das Betrachten der Seite nicht frustriert, sondern zufrieden sind. Sie werden die Interaktion mit der Seite mögen, da sie ihre Ziele auf der Seite effektiv und effizient erreichen können. Gleichzeitig wird ein Vertrauen aufgebaut. Die Betreiber profitieren von reduzierten Entwicklungskosten, Supportkosten (Hotline etc.), weniger Fehler der Nutzer sowie ein höherer Return On Investment (ROI).

Wird die Seite als nicht nutzerfreundlich empfunden, verlassen die Nutzer die Seite und es tritt kein Kontakt zum Beispiel mit einem Unternehmen ein. Dies erschwert den Kontakt mit potentiellen Kunden im bereits hart umkämpften Feld der Kundengewinnung und -Bindung.

Durch die immer stärkere Fokussierung auf das Medium Internet hat das Thema Usability von Websites eine immer größere Relevanz. Dabei spielt die Zielgruppe der über 50-jährigen eine wichtige Rolle, da sie eine immer größere Zahl der Internetnutzer ausmachen. Mittlerweile nutzen 44,9% der Menschen in der Altersgruppe 50+ das Internet. In der Gruppe der 50- bis 59-jährigen sind es sogar 64,2%.

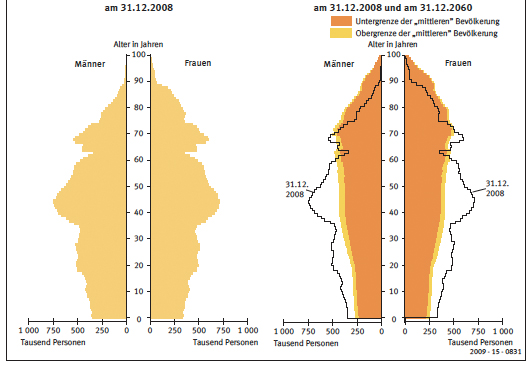

Die abnehmende Zahl der Geburten und das Altern der gegenwärtig stark besetzten mittleren Jahrgänge führen zu gravierenden Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung.

Die aktuelle Bevölkerungsstruktur weicht schon lange von der Form der klassischen Bevölkerungspyramide ab, bei der die stärksten Jahrgänge die Kinder stellen und sich die Besetzungszahlen der älteren Jahrgänge allmählich als Folge der Sterblichkeit verringern. Im Altersaufbau von 1950 haben die beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre deutliche Kerben hinterlassen. Heute gleicht der Bevölkerungsaufbau Deutschlands eher einer „zerzausten Wettertanne“. Die mittleren Altersklassen sind besonders bevölkerungsstark, zu den älteren und den jüngeren gehören weniger Personen.

Bis zum Jahr 2060 werden die stark besetzten Jahrgänge weiter nach oben verschoben und dabei schließlich ausdünnen und von zahlenmäßig kleineren ersetzt. Damit gehen signifikante Verschiebungen in der Relation der einzelnen Altersgruppen einher.

Heute besteht die Bevölkerung zu 19% aus Kindern und jungen Menschen unter 20 Jahren, zu 61% aus 20- bis unter 65-Jährigen und zu 20% aus 65-Jährigen und Älteren. Im Jahr 2060 wird – nach der Variante Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung – bereits jeder Dritte (34%) mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben und es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden. Die Alterung schlägt sich besonders gravierend in den Zahlen der Hochbetagten nieder. Im Jahr 2008 lebten etwa 4 Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies entsprach 5% der Bevölkerung. Ihre Zahl wird kontinuierlich steigen und mit über 10 Millionen im Jahr 2050 den bis dahin höchsten Wert erreichen. Zwischen 2050 und 2060 sinkt dann die Zahl der Hochbetagten auf 9 Millionen. Es ist also damit zu rechnen, dass in fünfzig Jahren 14% der Bevölkerung – das ist jeder Siebente – 80 Jahre oder älter sein wird.

Spürbare Veränderungen in der Altersstruktur stehen Deutschland bereits im kommenden Jahrzehnt bevor. Insbesondere werden die Altersgruppen der 50- bis 65-Jährigen (+24%) und der 80-Jährigen und Älteren (+48%) bis zum Jahr 2020 wachsen. Die Zahl der unter 50-Jährigen wird dagegen abnehmen (–16%). Allein die Bevölkerung im mittleren Alter von 30 bis unter 50 Jahren wird um circa 4 Millionen (–18%) schrumpfen (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).

Das mittlere (mediane) Alter der Bevölkerung steigt infolge dieser Veränderungen schnell an. Heute stehen die 43-Jährigen genau in der Mitte der Altersverteilung der Gesellschaft. Bis Mitte der 2040er Jahre wird das mittlere Alter um 9 Jahre steigen, sodass zwischen 2045 und 2060 etwa die Hälfte der Einwohner älter als 52 Jahre sein wird (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).

Abb. Bevölkerungspyramide. Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060 - 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung.

Generell lässt sich sagen, dass es zwei Hauptschwierigkeiten für ältere Menschen (Menschen ab 50 Jahren) gibt: Ein Großteil der älteren Menschen hat den Großteil seines Lebens ohne Computertechnologie zugebracht. Das bedeutet, dass sie keine oder nur beschränkte Erfahrungen mit dieser Technologie haben.

Der zweite Punkt ist, dass diese technischen Schwierigkeiten in Verbindung mit physischen, mentalen und kognitiven Beeinträchtigungen auftreten. Obwohl das Auftreten dieser Beeinträchtigungen sehr stark zwischen den einzelnen Personen variieren, so gibt es Erkenntnisse, dass die Fähigkeit zu hören, zu sehen, motorische Fähigkeiten, Konzentrationsspanne und die Erinnerungskraft im Alter abnehmen. Ältere Menschen zeigen Einschränkungen in ihrem Sehfeld, Lichtempfindlichkeit, Farbempfinden, bewegliche und statische Sehschärfe, Abnahme der Kontrastempfindlichkeit, Abnahme der Mustererkennung. Die Fähigkeit des Hörens, speziell hohe Töne, nimmt im Alter ab. Ebenso die Reaktionsgeschwindigkeit bei komplexeren motorischen Aufgaben. Das Filtern von relevanten Informationen aus einer Ansammlung von ablenkenden Informationen fällt schwerer. Ältere Menschen sprechen langsamer mit mehr Schwierigkeiten in der Wortfindung. Die Verständnisfähigkeit geht ebenso zurück.

Während das Kurzzeitgedächtnis nicht schlechter wird, so werden die räumliche Erinnerung und das Arbeitsgedächtnis durch das Älterwerden vermindert.

Das Ziel eines verbesserten Interface Design soll die oben stehenden Hindernisse minimieren, besonders wenn es um die räumliche Erinnerung, das Arbeitsgedächtnis, die Sehfähigkeiten sowie um die motorischen Fähigkeiten geht.

Es gibt viele Punkte in der Gestaltung von Websites, die verändert oder angepasst werden können, um älteren Menschen die Möglichkeiten des Internet zu öffnen. Einige von ihnen sind unten stehend aufgelistet.

Größe der Seite. Viele ältere Menschen haben oftmals langsamere Interrnetverbindungen. Seiten sollten dementsprechend "schlank" programmiert werden, damit ein schneller Seitenaufbau erfolgen kann.

Mit Hilfe der aktuellen Tools und Konzepten der Websitegestaltung können die Anforderungen bereits zu sehr großen Teilen erfüllt werden. Dies liegt der Tatsache zugrunde, dass das Thema bereits in einigen Studien untersucht wurde, da die Wichtigkeit erkannt wurde. Zu großen Teilen werden die Ergebnis dieser Untersuchungen angewendet.

Anforderungen gibt es heute eher in Richtung neuer Peripheriegeräte, die die Art der Betrachtung von Webseiten verändert werden (z.B. das iPad oder IPTV, dem Nutzen des Internet über das Fernsehgerät). Auch hier muss eine Nutzung durch ältere Menschen möglich sein. Dies wird zum Beispiel durch eine immer intuitivere Benutzeroberfläche (User Interface) ermöglicht.

So ist die Umsetzung der oben genannten Kriterien kein Problem von fehlender Technik. Es muss viel mehr ein Einzug in das Denken des umsetzenden Designers/Programmierers bzw. der umsetzenden Agentur und Betreiber der Websites stattfinden. Nicht nur bei Seiten speziell für ältere Menschen, sondern z.B. auch bei Webseiten von Ämtern, Ärzten, der Öffentlichen Verkehrsmittel etc. müssen die Gestaltungsprinzipien angewendet werden.

Das Thema der Usability von Websites für ältere Nutzer ist mittlerweile gut untersucht. Durch viele Studien konnte herausgefunden werden, welche konzeptionellen und gestalterischen Gesichtspunkte zu beachten sind. So scheint der Bereich schon recht gut erschlossen.

Wieder spannend wird das Thema in Verbindung mit neuen Endgeräten zur Betrachtung von Webseiten, wie Internet fähige Mobiltelefone, Computer mit Touch User Interfaces oder die Verwendung von Augmented Reality in Kombination mit der Betrachtung von Webseiten. Generell findet eine Verschmelzung aller Dienste statt, so dass das Medium Internet und die benötigten Endgeräte weiter in das Leben der Nutzer einziehen. Das Filtern und Zunutze machen von Informationen wird in der Informationsgesellschaft somit immer wichtiger. Hier liegen auch die Anforderung an Technik und Entwickler, den Nutzern Möglichkeiten zur Navigation und Orientierung bieten müssen.

Durch die rasante Entwicklung der Technik und der Art wie sie verwendet wird, wird jedoch die Usability auch von Webseiten eine sehr wichtige Rolle spielen. Neue Konventionen müssen entwickelt und an die Technik angepasst werden.

Siehe https://mediencommunity.de/content/schutz-des-geistigen-eigentums

In dem Moment, in dem jemand ein Werk erstellt, ist seine Arbeit urheberrechtlich geschützt. Ein „Eintrag“ in ein öffentliches „Urheberrechtsregister“ – wie im Marken- und Patentrecht – ist in Deutschland weder erforderlich noch möglich. Der Begriff Schöpfung beinhaltet, dass es sich bei einem Werk um etwas Neues oder um etwas Künstlerisches handeln muss. Der Urheberrechtsschutz berücksichtigt die wirtschaftlichen Interessen und die Idee des Urhebers am Werk, wird aber zur Wahrung der Interessen der Allgemeinheit eingeschränkt. (Schützt auch vor Nachahmung und Ausbeutung)

Urheberrecht

Das Urheberrecht ist in Deutschland durch das Urheberrechtsgesetzt (UrhG) geregelt. Dem Urheberrecht unterliegen demnach alle schöpferischen Werke, sprich Werke, welche folgende Merkmale aufweisen:

Ausgenommen davon sind Lichtbilder, also Fotografien und digitale Bildaufnahmen – sie sind prinzipiell geschützt.

Der Urheberschutz ist auf festgelegte Zeiträume begrenzt:

Das UrhG unterscheidet zwischen dem Urheberpersönlichkeitsrecht (Rechte des Urhebers) und den Verwertungsrechten (Rechte des Verwerters). Ersteres umfasst das Recht des Urhebers, darüber zu bestimmen, ob, wie und wo sein Werk veröffentlicht wird (Veröffentlichungsrecht). Die Verwertungsrechte umfassen das Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, Ausstellungsrecht, Vortragsrecht, Aufführungsrecht und Senderecht.

Urheberpersönlichkeitsrecht

Die Entscheidung eines Buchautors, sein Werk zu veröffentlichen ist unwiderruflich.

Verwertungsrechte in körperlicher Form

Verwertungsrechte in unkörperlicher Form

Das Recht eines Urhebers bleibt bestehen, solange er lebt. Nach seinem Tod kann dieses Recht an seine Nachfahren vererbt werden.

Rechtsschutz

Immaterieller Rechtsschutz: geistiger Rechtsschutz an einer Idee (z.B. Komposition)

Materieller Rechtsschutz: Rechtsschutz an einer Sache (z.B. Bild, Plastik)

Werke der bildenden Kunst

Man unterscheidet Werke der Kunst, der angewandten Kunst (hohe Gestaltungsqualität) und Bauwerke.

Kunstwerke: Werke der Bildhauerei, Malerei und Grafik.

Angewandte Kunst: Kunstgewerbe, Künstlerische Industrieprodukte, Textilien, Gebrauchs- und Werbegrafik

Lichtbildwerke und Lichtbilder

Merkmale von Lichtbildwerken: Besonderer Bildausschnitt, Aufnahmestandpunkt, Licht- und

Schattenkontraste, Schärfen und Unschärfen, Ungewohnte Bildperspektiven, Anerkennung an der Fachwelt.

Digitale Bildaufnahmen sind weder Lichtbilder noch Lichtbildwerke. Sie werden aber als lichtbildähnliche Erzeugnisse eingestuft und in gleicherweise geschützt wie Fotografien. (Merke Rechte von Scans und Composing)

Filmwerke, Laufbilder: Sendungen über das politische Tagesgeschehen sind fotografische Ausschnitte des realen Lebens, sie stellen keine Filmwerke dar und haben daher keinen Urheberrechtsanspruch.

Übersetzungen: Ein neues, noch nicht da gewesenes Sprachwerk mit eigenem Urheberrecht.

Bearbeitungen: Gleiches gilt, wenn ein Roman von einem Grafiker in einen Comicstrip umgezeichnet wird.

Datenbanken

Offline Datenbanken: Es darf ohne Zustimmung des Herstellers keine Kopie/Sicherheitskopie erstellt werden.

Online Datenbanken: Sie darf öffentlich angeboten und in Verkehr gebracht werden. (Weiter Kompendium Band I - S. 625)

Kontrolliert wird die Einhaltung der Datenschutzgesetze durch die Datenbankbeauftragten und die

Datenschutzkotrollbehörden des Bundes und der Länder.

Rechte am eigenen Bild

Ohne Einwilligung ist die Aufnahme und Veröffentlichung eines Bildes zulässig, wenn es sich um eine

Person der Zeitgeschichte handelt. Die Abbildung selbst muss aber einen Vorgang aus dem Bereich der

Zeitgeschichte betreffen.

Man unterscheidet zwischen absoluten- und relativen Personen der Zeitgeschichte

Absolute Personen: Personen, die durch ihr gesamtes Wirken im öffentlichen Interesse stehen und das auch für immer bleiben (Regierende Königshäuser, Politiker, bekannte Wirtschaftler, Sportler, Künstler, Journalisten).

Relative Personen: Personen, die nur eine begrenzte Zeit im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen (Teilnehmer eines Unfalls, Sportler, Prozessbeteiligte, Straftäter im spektakulären Fall).

Copyright: Entgegen häufiger Annahme genügt nicht ein ©-Zeichen um ein Werk zu schützen. Zu mal die sich nur(!) auf das Recht in den USA bezieht. Ein Werk ist mit der Schöpfung an den Urheber gebunden.

Informationen über das Urheberrecht

Problematik

Da das Urheberrecht, ohne Anmeldung, im Moment der Schaffung des Werkes entsteht, bringt es das

Problem mit sich, das die Klärung, ob es sich um ein urheberrechtsfähiges Werk handelt, im Zweifel erst im Prozess erfolgen wird.

Lesetipps: Kompendium Band I - S. 620 (Rechtsbeispiele); S.633 (Kopierschutz); S. 367 (Aufgaben)

Prüfungsbuch Mediengestalter digital/print ab S. 355 (Medienrecht)

Weitere Stichpunkte zum Thema:

Es gibt viele Arten von Korrekturen, die man an einem Bild durchführen kann und die meisten Korrekturen können mit unterschiedlichen Herangehensweisen erreicht werden.

Wenn ein Bild im RAW-Format vorliegt, kann man es bereits vor dem eigentlichen Öffnen in Photoshop sehr umfangreich bearbeiten. Hier ist es möglich z.B. Belichtung, Weißabgleich/Farbtemperatur, Objektivverzerrung, Bildschärfe/Rauschreduzierung am RAW, welches noch die vollständige Bildinformation besitzt, nachträglich einzustellen.

Öffnet man das Bild nun in Photoshop, sind viele Möglichkeiten geboten diverse Korrekturen und Veränderungen am Bild durchzuführen. Natürlich gibt es die Einstellung Automatisierten Bildkorrektur, jedoch liegt hierin der Nachteil, dass man nicht selbst bestimmen kann, was am Bild verändert wird. Photoshop macht quasi was es für richtig hält, was aber nicht zwangsläufig auch dem gewünschten Ergebnis entspricht.

Daher ist es ratsam sich das Bild genau anzuschauen, zu überlegen, was ist gut, was ist schlecht, was möchte ich verändern/verbessern und anschließend die Korrekturen manuell auswählen und einstellen.

Generell macht es sinn gute Bildauswahlen zu erstellen und mit Hilfe von Masken nur die Teilbereiche zu bearbeiten, die der jeweiligen Korrektur bedürfen.

Wichtige Korrekturen und einige Möglichkeiten sie umzusetzen sind z.B.:

Helligkeitsveränderungen (zu helle Bilder abdunkeln, zu dunkle Bilder aufhellen):

Kontrast (bei flauen Bildern erhöhen):

Farbstiche entfernen:

Retusche/Bildmanipulation:

Schärfen/Struktur hervorheben:

Hauttöne überarbeiten:

Freisteller: