Workflow: Druck-Erzeugnisse herstellen

Workflow = eine bestimmte Abfolge von Arbeitsschritten.

Der Workflow beschreibt, in welcher Reihenfolge man bestimmte Arbeiten erledigen muss, um ein Ergebnis zu bekommen.

Der Kunde liefert den Text auf einem Datenträger, wie z.B. auf einem USB-Stick oder per E-Mail. Die Texterfassung erfolgt ausschließlich am Computer. Um Satzfehler zu vermeiden, wird Korrektur gelesen und die Textkorrektur ausgeführt.

Für Abbildungen liefert der Kunde Bildvorlagen. Das können Digitalfotos, Grafiken oder Bilder auf Fotopapier sein. Oft werden die Bilder in einer Cloud digital gespeichert und durch einen Link an den Grafiker oder Mediengestalter zum Daten-Upload freigegeben. Abbildungen in Papierform werden allerdings eingescannt. Größenverhältnisse und Auflösung müssen beim Scannen berücksichtigt werden. Die Farbvorlagen werden in der Regel mit 4 Grundfarben reproduziert – CMYK. Bei den gelieferten analogen und digitalen Abbildungen werden mittels spezieller Bildbearbeitungssoftware beispielsweise Farbfehler beseitigt und Farbkorrekturen gemacht. Dem Kunden wird meistens ein Proof zur Korrektur vorgelegt. Dieser Proof kann auch ein digitaler Softproof sein.

Die erfassten Texte, die bearbeiteten Bilder und Grafiken werden „layoutet“ d.h. meist im Satzprogramm dem Auftrag entsprechend zusammengefügt. Es folgt die endgültige Abnahme durch den Kunden.

Die Hochdrucker, Offsetdrucker, Tiefdrucker oder Siebdrucker drucken auf Bogendruckmaschinen oder Rollendruckmaschinen die gewünschte Auflage. Meist wird auf Papier gedruckt, entweder in Form von Bogen bis hin zum Großformat (Plakate) oder als Bahn von der Rolle weg. Der Drucker muss dazu die Druckmaschine einrichten, d.h. die Druckform einspannen, die Farbe entsprechend dem Verbrauch richtig einstellen und für einen störungsfreien Papierlauf sorgen. Bei mehrfarbigen Erzeugnissen muss er die verschiedenen Druckformen für die einzelnen Farben genau aufeinander anpassen.

Zur Kontrolle, ob die richtige Farbe gedruckt wird, dient dem Drucker der Proof. Er vergleicht mit dem Auge, dem Densitometer oder dem Spektralphotometer die Farben auf dem Proof mit denen seines Druckes.

In der Weiterverarbeitung werden aus den bedruckten Bogen die gewünschten Endprodukte wie Bücher, Zeitschriften etc. hergestellt. Die Druckbogen sind beispielsweise zu schneiden, zu falzen, es wird geheftet, gebunden etc., die fertigen Druckerzeugnisse müssen kontrolliert, abgezählt und verpackt werden. Dann erfolgt der Versand an den Kunden.

Workflow = eine bestimmte Abfolge von Arbeitsschritten.

Der Workflow beschreibt, in welcher Reihenfolge man bestimmte Arbeiten erledigen muss, um ein Ergebnis zu bekommen.

Der Kunde liefert den Text als E-Text (z.B. auf USB-Stick oder per E-Mail).

Der Kunde liefert die Bilder entweder elektronisch (USB-Stick, E-Mail, Cloud) oder auf Papier. Bei elektronischen Bildern in einer Cloud bekommst Du einen Link und kannst die Daten herunterladen. Bilder auf Papier musst Du einscannen, Farbbilder meist mit 4 Farben – CMYK.

Der Kunde bekommt auf Wunsch einen Proof. Das kann auch ein Softproof (am Monitor) sein.

Der Kunde bekommt einen ersten Korrektur-Ausdruck vom fertigen Layout und man macht eventuelle Korrekturen. Wenn dann alles ok ist, gibt der Kunde den Druck frei (= Druckfreigabe).

Es gibt unterschiedliche Verfahren, wie die fertigen Seiten für den Druck vorbereitet werden:

Zuerst muss man die Druckmaschine einrichten.

Mit einem Proof kannst Du den Druck prüfen und eventuelle Fehler finden. Farben kannst Du zum Beispiel mit dem Densitometer oder dem Spektralphotometer prüfen.

In der Druckweiterverarbeitung werden die Endprodukte hergestellt, z.B. Bücher oder Zeitschriften. Je nach Endprodukt muss man die Druckbogen schneiden, falzen, heften und binden. Am Ende muss man alles kontrollieren, abzählen, verpacken und verschicken.

Definition

Barrierefreies Internet bezeichnet Web-Angebote, die von allen Nutzern unabhängig von körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneingeschränkt (barrierefrei) genutzt werden können. (Wikipedia)

Muss eine Webseite barrierefrei sein?

In Deutschland müssen nur die Inter- und Intranetangebote der Bundesverwaltung barrierfrei sein.

Natürlich empfiehlt es sich auch für kommerzielle und private Webseiten, auf Barrierefreiheit zu setzen, doch dies ist dem Betreiber freigestellt.

Wer entscheidet, ob eine Webseite barrierefrei ist?

In Deutschland ist hierfür die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) geschaffen worden. Sie definiert, was barrierefrei ist und leitet sich aus den Web Content Accessibility Guidelines des W3C ab.

Die 4 Grundvoraussetzungen für Barrierefreiheit nach den Web Content Accessibility Guidelines 1.0:

Wie lauten die Bestimmungen für barrierefreie Webseiten in Deutschland?

(siehe Kompendium der Mediengestaltung S.166)

1. Für Bilder, Sounds und Videos müssen Alternativen bereit gestellt werden (z.B. Alternativtexte für Grafiken, Untertitel bei Sound und Videos)

2. Texte, Bilder und Grafiken müssen auch ohne Farben erkennbar sein

3. Trennung von Inhalt und Layout: Stylesheets zur Gestaltung verwenden!

4. Abkürzungen und Akronyme vermeiden oder kenntlich machen

5. Tabellen nur zur Darstellung tabellarischer Daten verwenden

6. Browserunabhängigkeit; keine Applets oder Plugins; deaktiviertes JavaScript berücksichtigen

7. Zeitgesteuerte Ereignisse müssen durch Nutzer kontrollierbar sein, also auf automatische Akutalisierung, Weiterleitung etc. verzichten.

8. Zugriff auf Benutzerschnittstellen, z.B. zur Datenbankanbindung, muss behindertengerecht möglich sein.

9. Die Webseite muss unabhängig von Ein- und Ausgabegeräten funktionieren. Sie muss z.B. anstatt mit Maus auch allein mit der Tastatur navigierbar sein.

10. Die Webseite mit alter Software nutzbar sein, z.B. mit alten Browsern

11. Die zur Erstellung der Webseite verwendeten Technologien müssen referenziert werden.

12. Klare Seitenstruktur, Orientierungshilfen durch Sitemaps und Suchfunktion

13. Für das erleichterte Verständnis der Inhalte müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, z B. durch Verwendung einer klaren Sprache.

Weiterführende Links

http://www.barrierekompass.de/barrierefreiesinternet.php

http://www.barrierefreies-webdesign.de/wcag2/

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/WCAG20-de-20091029/

Von Peter Burri, Beuth Hochschule für Technik Berlin

1. Einleitung

1.1 Kurzbeschreibung

1.2 Bedeutung des Themas für die Druck- und Medienbranche

2. Herausforderung: Veränderung im Aufbau der Altersstruktur

3. Herausfordeungen an das Webdesign

3.1 Vorüberlegungen

3.2 Mögliche Richtlinen für die Gestaltung

3.2.1 Farbgestaltung

3.2.2 Schriftarten

3.2.3 Navigationsmechanismen

3.2.4 Sound

3.2.5 Inhalt

3.2.6 Layout und Stil

3.2.7 Lernen

3.2.8 Anderes

4. Stand der Technik

5. Resümee

6. Quellen

Innovationsfeld Medienproduktion, Bereich Webdesign

Durch den demographischen Wandel steigt die Altersgruppe der über 50-jährigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in den nächsten Jahren deutlich an. Damit diese Generation die Möglichkeiten das Medium Internet bestmöglich nutzen kann, müssen neue Standards in Bezug auf die Usability von Websites eingeführt werden, da im Alter motorische wie auch psychische Eigenschaften nachlassen.

Die Usability von Webseiten spielt eine große Rolle, die mittlerweile von allen Seiten erkannt wurde. Usability beschreibt die Eigenschaft einer Webseite, die folgende Eigenschaften aufweist:

Mit Hilfe von Usability können nicht nur Nutzer der Website, sondern auch der Betreiber profitieren. Die Nutzer können Nutzen aus der Usability ziehen, da sie durch das Betrachten der Seite nicht frustriert, sondern zufrieden sind. Sie werden die Interaktion mit der Seite mögen, da sie ihre Ziele auf der Seite effektiv und effizient erreichen können. Gleichzeitig wird ein Vertrauen aufgebaut. Die Betreiber profitieren von reduzierten Entwicklungskosten, Supportkosten (Hotline etc.), weniger Fehler der Nutzer sowie ein höherer Return On Investment (ROI).

Wird die Seite als nicht nutzerfreundlich empfunden, verlassen die Nutzer die Seite und es tritt kein Kontakt zum Beispiel mit einem Unternehmen ein. Dies erschwert den Kontakt mit potentiellen Kunden im bereits hart umkämpften Feld der Kundengewinnung und -Bindung.

Durch die immer stärkere Fokussierung auf das Medium Internet hat das Thema Usability von Websites eine immer größere Relevanz. Dabei spielt die Zielgruppe der über 50-jährigen eine wichtige Rolle, da sie eine immer größere Zahl der Internetnutzer ausmachen. Mittlerweile nutzen 44,9% der Menschen in der Altersgruppe 50+ das Internet. In der Gruppe der 50- bis 59-jährigen sind es sogar 64,2%.

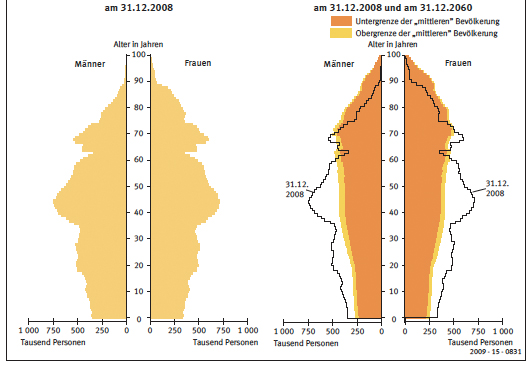

Die abnehmende Zahl der Geburten und das Altern der gegenwärtig stark besetzten mittleren Jahrgänge führen zu gravierenden Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung.

Die aktuelle Bevölkerungsstruktur weicht schon lange von der Form der klassischen Bevölkerungspyramide ab, bei der die stärksten Jahrgänge die Kinder stellen und sich die Besetzungszahlen der älteren Jahrgänge allmählich als Folge der Sterblichkeit verringern. Im Altersaufbau von 1950 haben die beiden Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre deutliche Kerben hinterlassen. Heute gleicht der Bevölkerungsaufbau Deutschlands eher einer „zerzausten Wettertanne“. Die mittleren Altersklassen sind besonders bevölkerungsstark, zu den älteren und den jüngeren gehören weniger Personen.

Bis zum Jahr 2060 werden die stark besetzten Jahrgänge weiter nach oben verschoben und dabei schließlich ausdünnen und von zahlenmäßig kleineren ersetzt. Damit gehen signifikante Verschiebungen in der Relation der einzelnen Altersgruppen einher.

Heute besteht die Bevölkerung zu 19% aus Kindern und jungen Menschen unter 20 Jahren, zu 61% aus 20- bis unter 65-Jährigen und zu 20% aus 65-Jährigen und Älteren. Im Jahr 2060 wird – nach der Variante Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung – bereits jeder Dritte (34%) mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben und es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden. Die Alterung schlägt sich besonders gravierend in den Zahlen der Hochbetagten nieder. Im Jahr 2008 lebten etwa 4 Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies entsprach 5% der Bevölkerung. Ihre Zahl wird kontinuierlich steigen und mit über 10 Millionen im Jahr 2050 den bis dahin höchsten Wert erreichen. Zwischen 2050 und 2060 sinkt dann die Zahl der Hochbetagten auf 9 Millionen. Es ist also damit zu rechnen, dass in fünfzig Jahren 14% der Bevölkerung – das ist jeder Siebente – 80 Jahre oder älter sein wird.

Spürbare Veränderungen in der Altersstruktur stehen Deutschland bereits im kommenden Jahrzehnt bevor. Insbesondere werden die Altersgruppen der 50- bis 65-Jährigen (+24%) und der 80-Jährigen und Älteren (+48%) bis zum Jahr 2020 wachsen. Die Zahl der unter 50-Jährigen wird dagegen abnehmen (–16%). Allein die Bevölkerung im mittleren Alter von 30 bis unter 50 Jahren wird um circa 4 Millionen (–18%) schrumpfen (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).

Das mittlere (mediane) Alter der Bevölkerung steigt infolge dieser Veränderungen schnell an. Heute stehen die 43-Jährigen genau in der Mitte der Altersverteilung der Gesellschaft. Bis Mitte der 2040er Jahre wird das mittlere Alter um 9 Jahre steigen, sodass zwischen 2045 und 2060 etwa die Hälfte der Einwohner älter als 52 Jahre sein wird (Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung).

Abb. Bevölkerungspyramide. Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060 - 12. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung.

Generell lässt sich sagen, dass es zwei Hauptschwierigkeiten für ältere Menschen (Menschen ab 50 Jahren) gibt: Ein Großteil der älteren Menschen hat den Großteil seines Lebens ohne Computertechnologie zugebracht. Das bedeutet, dass sie keine oder nur beschränkte Erfahrungen mit dieser Technologie haben.

Der zweite Punkt ist, dass diese technischen Schwierigkeiten in Verbindung mit physischen, mentalen und kognitiven Beeinträchtigungen auftreten. Obwohl das Auftreten dieser Beeinträchtigungen sehr stark zwischen den einzelnen Personen variieren, so gibt es Erkenntnisse, dass die Fähigkeit zu hören, zu sehen, motorische Fähigkeiten, Konzentrationsspanne und die Erinnerungskraft im Alter abnehmen. Ältere Menschen zeigen Einschränkungen in ihrem Sehfeld, Lichtempfindlichkeit, Farbempfinden, bewegliche und statische Sehschärfe, Abnahme der Kontrastempfindlichkeit, Abnahme der Mustererkennung. Die Fähigkeit des Hörens, speziell hohe Töne, nimmt im Alter ab. Ebenso die Reaktionsgeschwindigkeit bei komplexeren motorischen Aufgaben. Das Filtern von relevanten Informationen aus einer Ansammlung von ablenkenden Informationen fällt schwerer. Ältere Menschen sprechen langsamer mit mehr Schwierigkeiten in der Wortfindung. Die Verständnisfähigkeit geht ebenso zurück.

Während das Kurzzeitgedächtnis nicht schlechter wird, so werden die räumliche Erinnerung und das Arbeitsgedächtnis durch das Älterwerden vermindert.

Das Ziel eines verbesserten Interface Design soll die oben stehenden Hindernisse minimieren, besonders wenn es um die räumliche Erinnerung, das Arbeitsgedächtnis, die Sehfähigkeiten sowie um die motorischen Fähigkeiten geht.

Es gibt viele Punkte in der Gestaltung von Websites, die verändert oder angepasst werden können, um älteren Menschen die Möglichkeiten des Internet zu öffnen. Einige von ihnen sind unten stehend aufgelistet.

Größe der Seite. Viele ältere Menschen haben oftmals langsamere Interrnetverbindungen. Seiten sollten dementsprechend "schlank" programmiert werden, damit ein schneller Seitenaufbau erfolgen kann.

Mit Hilfe der aktuellen Tools und Konzepten der Websitegestaltung können die Anforderungen bereits zu sehr großen Teilen erfüllt werden. Dies liegt der Tatsache zugrunde, dass das Thema bereits in einigen Studien untersucht wurde, da die Wichtigkeit erkannt wurde. Zu großen Teilen werden die Ergebnis dieser Untersuchungen angewendet.

Anforderungen gibt es heute eher in Richtung neuer Peripheriegeräte, die die Art der Betrachtung von Webseiten verändert werden (z.B. das iPad oder IPTV, dem Nutzen des Internet über das Fernsehgerät). Auch hier muss eine Nutzung durch ältere Menschen möglich sein. Dies wird zum Beispiel durch eine immer intuitivere Benutzeroberfläche (User Interface) ermöglicht.

So ist die Umsetzung der oben genannten Kriterien kein Problem von fehlender Technik. Es muss viel mehr ein Einzug in das Denken des umsetzenden Designers/Programmierers bzw. der umsetzenden Agentur und Betreiber der Websites stattfinden. Nicht nur bei Seiten speziell für ältere Menschen, sondern z.B. auch bei Webseiten von Ämtern, Ärzten, der Öffentlichen Verkehrsmittel etc. müssen die Gestaltungsprinzipien angewendet werden.

Das Thema der Usability von Websites für ältere Nutzer ist mittlerweile gut untersucht. Durch viele Studien konnte herausgefunden werden, welche konzeptionellen und gestalterischen Gesichtspunkte zu beachten sind. So scheint der Bereich schon recht gut erschlossen.

Wieder spannend wird das Thema in Verbindung mit neuen Endgeräten zur Betrachtung von Webseiten, wie Internet fähige Mobiltelefone, Computer mit Touch User Interfaces oder die Verwendung von Augmented Reality in Kombination mit der Betrachtung von Webseiten. Generell findet eine Verschmelzung aller Dienste statt, so dass das Medium Internet und die benötigten Endgeräte weiter in das Leben der Nutzer einziehen. Das Filtern und Zunutze machen von Informationen wird in der Informationsgesellschaft somit immer wichtiger. Hier liegen auch die Anforderung an Technik und Entwickler, den Nutzern Möglichkeiten zur Navigation und Orientierung bieten müssen.

Durch die rasante Entwicklung der Technik und der Art wie sie verwendet wird, wird jedoch die Usability auch von Webseiten eine sehr wichtige Rolle spielen. Neue Konventionen müssen entwickelt und an die Technik angepasst werden.

Siehe https://mediencommunity.de/content/schutz-des-geistigen-eigentums

In dem Moment, in dem jemand ein Werk erstellt, ist seine Arbeit urheberrechtlich geschützt. Ein „Eintrag“ in ein öffentliches „Urheberrechtsregister“ – wie im Marken- und Patentrecht – ist in Deutschland weder erforderlich noch möglich. Der Begriff Schöpfung beinhaltet, dass es sich bei einem Werk um etwas Neues oder um etwas Künstlerisches handeln muss. Der Urheberrechtsschutz berücksichtigt die wirtschaftlichen Interessen und die Idee des Urhebers am Werk, wird aber zur Wahrung der Interessen der Allgemeinheit eingeschränkt. (Schützt auch vor Nachahmung und Ausbeutung)

Urheberrecht

Das Urheberrecht ist in Deutschland durch das Urheberrechtsgesetzt (UrhG) geregelt. Dem Urheberrecht unterliegen demnach alle schöpferischen Werke, sprich Werke, welche folgende Merkmale aufweisen:

Ausgenommen davon sind Lichtbilder, also Fotografien und digitale Bildaufnahmen – sie sind prinzipiell geschützt.

Der Urheberschutz ist auf festgelegte Zeiträume begrenzt:

Das UrhG unterscheidet zwischen dem Urheberpersönlichkeitsrecht (Rechte des Urhebers) und den Verwertungsrechten (Rechte des Verwerters). Ersteres umfasst das Recht des Urhebers, darüber zu bestimmen, ob, wie und wo sein Werk veröffentlicht wird (Veröffentlichungsrecht). Die Verwertungsrechte umfassen das Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, Ausstellungsrecht, Vortragsrecht, Aufführungsrecht und Senderecht.

Urheberpersönlichkeitsrecht

Die Entscheidung eines Buchautors, sein Werk zu veröffentlichen ist unwiderruflich.

Verwertungsrechte in körperlicher Form

Verwertungsrechte in unkörperlicher Form

Das Recht eines Urhebers bleibt bestehen, solange er lebt. Nach seinem Tod kann dieses Recht an seine Nachfahren vererbt werden.

Rechtsschutz

Immaterieller Rechtsschutz: geistiger Rechtsschutz an einer Idee (z.B. Komposition)

Materieller Rechtsschutz: Rechtsschutz an einer Sache (z.B. Bild, Plastik)

Werke der bildenden Kunst

Man unterscheidet Werke der Kunst, der angewandten Kunst (hohe Gestaltungsqualität) und Bauwerke.

Kunstwerke: Werke der Bildhauerei, Malerei und Grafik.

Angewandte Kunst: Kunstgewerbe, Künstlerische Industrieprodukte, Textilien, Gebrauchs- und Werbegrafik

Lichtbildwerke und Lichtbilder

Merkmale von Lichtbildwerken: Besonderer Bildausschnitt, Aufnahmestandpunkt, Licht- und

Schattenkontraste, Schärfen und Unschärfen, Ungewohnte Bildperspektiven, Anerkennung an der Fachwelt.

Digitale Bildaufnahmen sind weder Lichtbilder noch Lichtbildwerke. Sie werden aber als lichtbildähnliche Erzeugnisse eingestuft und in gleicherweise geschützt wie Fotografien. (Merke Rechte von Scans und Composing)

Filmwerke, Laufbilder: Sendungen über das politische Tagesgeschehen sind fotografische Ausschnitte des realen Lebens, sie stellen keine Filmwerke dar und haben daher keinen Urheberrechtsanspruch.

Übersetzungen: Ein neues, noch nicht da gewesenes Sprachwerk mit eigenem Urheberrecht.

Bearbeitungen: Gleiches gilt, wenn ein Roman von einem Grafiker in einen Comicstrip umgezeichnet wird.

Datenbanken

Offline Datenbanken: Es darf ohne Zustimmung des Herstellers keine Kopie/Sicherheitskopie erstellt werden.

Online Datenbanken: Sie darf öffentlich angeboten und in Verkehr gebracht werden. (Weiter Kompendium Band I - S. 625)

Kontrolliert wird die Einhaltung der Datenschutzgesetze durch die Datenbankbeauftragten und die

Datenschutzkotrollbehörden des Bundes und der Länder.

Rechte am eigenen Bild

Ohne Einwilligung ist die Aufnahme und Veröffentlichung eines Bildes zulässig, wenn es sich um eine

Person der Zeitgeschichte handelt. Die Abbildung selbst muss aber einen Vorgang aus dem Bereich der

Zeitgeschichte betreffen.

Man unterscheidet zwischen absoluten- und relativen Personen der Zeitgeschichte

Absolute Personen: Personen, die durch ihr gesamtes Wirken im öffentlichen Interesse stehen und das auch für immer bleiben (Regierende Königshäuser, Politiker, bekannte Wirtschaftler, Sportler, Künstler, Journalisten).

Relative Personen: Personen, die nur eine begrenzte Zeit im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen (Teilnehmer eines Unfalls, Sportler, Prozessbeteiligte, Straftäter im spektakulären Fall).

Copyright: Entgegen häufiger Annahme genügt nicht ein ©-Zeichen um ein Werk zu schützen. Zu mal die sich nur(!) auf das Recht in den USA bezieht. Ein Werk ist mit der Schöpfung an den Urheber gebunden.

Informationen über das Urheberrecht

Problematik

Da das Urheberrecht, ohne Anmeldung, im Moment der Schaffung des Werkes entsteht, bringt es das

Problem mit sich, das die Klärung, ob es sich um ein urheberrechtsfähiges Werk handelt, im Zweifel erst im Prozess erfolgen wird.

Lesetipps: Kompendium Band I - S. 620 (Rechtsbeispiele); S.633 (Kopierschutz); S. 367 (Aufgaben)

Prüfungsbuch Mediengestalter digital/print ab S. 355 (Medienrecht)

Weitere Stichpunkte zum Thema:

Es gibt viele Arten von Korrekturen, die man an einem Bild durchführen kann und die meisten Korrekturen können mit unterschiedlichen Herangehensweisen erreicht werden.

Wenn ein Bild im RAW-Format vorliegt, kann man es bereits vor dem eigentlichen Öffnen in Photoshop sehr umfangreich bearbeiten. Hier ist es möglich z.B. Belichtung, Weißabgleich/Farbtemperatur, Objektivverzerrung, Bildschärfe/Rauschreduzierung am RAW, welches noch die vollständige Bildinformation besitzt, nachträglich einzustellen.

Öffnet man das Bild nun in Photoshop, sind viele Möglichkeiten geboten diverse Korrekturen und Veränderungen am Bild durchzuführen. Natürlich gibt es die Einstellung Automatisierten Bildkorrektur, jedoch liegt hierin der Nachteil, dass man nicht selbst bestimmen kann, was am Bild verändert wird. Photoshop macht quasi was es für richtig hält, was aber nicht zwangsläufig auch dem gewünschten Ergebnis entspricht.

Daher ist es ratsam sich das Bild genau anzuschauen, zu überlegen, was ist gut, was ist schlecht, was möchte ich verändern/verbessern und anschließend die Korrekturen manuell auswählen und einstellen.

Generell macht es sinn gute Bildauswahlen zu erstellen und mit Hilfe von Masken nur die Teilbereiche zu bearbeiten, die der jeweiligen Korrektur bedürfen.

Wichtige Korrekturen und einige Möglichkeiten sie umzusetzen sind z.B.:

Helligkeitsveränderungen (zu helle Bilder abdunkeln, zu dunkle Bilder aufhellen):

Kontrast (bei flauen Bildern erhöhen):

Farbstiche entfernen:

Retusche/Bildmanipulation:

Schärfen/Struktur hervorheben:

Hauttöne überarbeiten:

Freisteller:

Brainstorming ist eine Kreativitätstechnik, bei der (am besten innerhalb einer Gruppe) neue Ideen gefunden werden sollen.

Auf der Basis der Informationen, die der Kunde über seine Firma gegeben hat, werden im ersten Schritt spontane Assoziationen und Ideen genannt. Sie werden auf einzelne Karten geschrieben, wobei keine Nennung abgelehnt oder von vornherein verworfen wird. Eine Einschränkung oder Bewertung gibt es nicht. Auch wenn es erst ungewöhnlich erscheint, können auch Sinneseindrücke hinzugezogen werden (»Wie riecht Lernen? Welche Farbe hat es? Wie fühlt sich Lernen an?«), um ein möglichst breites Spektrum an Ideen zu bekommen.

Im zweiten Schritt werden die Ideen sortiert und bewertet, wobei es eher um praktische Anwendbarkeit und Durchführbarkeit geht.

Neben den Vorteilen, dass Brainstorming einfach durchzuführen und kostengünstig ist und unterschiedliche Ideen von mehreren Beteiligten gesammelt werden können, gibt es auch Nachteile. Zurückhaltendere Leute können schnell übergangen werden bzw. es kann Konflikte innerhalb der Gruppe geben. Auch kann leicht vom Thema abgeschweift werden, so dass ein Moderator nötig sein kann, damit das Brainstorming effizient wird.

Unterscheidung in inhaltliches Konzept, Präsentationsfolien und den eigentlichen Vortrag.

Inhaltliches Konzept

Eine gute und nachvollziehbare Gliederung sollte am Anfang stehen. Diese sollte einen konzeptionellen »roten« Faden besitzen.

Ihre Zuhörer müssen die Präsentationen lesen und verstehen können. Deshalb:

Keep It Short and Simple

! KISS!

Überladen Sie die Folien nicht. Wenig Text, sprechende Überschriften, klare Gliederung! Faustregel: Bei Aufzählungen u.ä. nicht mehr als 7 Stichpunkte pro Folie. Setzen Sie nichts auf die Folie, auf das Sie später im Vortrag nicht eingehen, dann lieber weglassen.

Würzen Sie zudem Ihren Vortrag mit Demos und Beispielen. Diese können auch komplexe Zusammenhänge verständlich darstellen. Probieren Sie aber die Demos aus und machen Sie sich mit deren Bedienung vertraut!

Man kann Folien so gestalten, dass für jeden erkennbar ist, was sie darstellen!

Achten Sie auf eine kontrastreiche Farbzusammensetzung und große Schrifttypen, und serifenlose Schriftarten. Man muß nämlich nicht alle 108 verschiedenen Animationsmöglichkeiten in seinen Vortrag integrieren!

Folien sind kein Lesemedium! Sie sollen den Vortrag ergänzen, nicht verdoppeln.

Im besten Fall befinden sich auf den Folien nur ergänzende Informationen (Grafiken, Bilder, Tabellen, Beispiele, Demos, etc.), die der Vortragende einsetzt, um die Inhalte besser "rüberzubringen". Im schlimmsten Fall befinden sich auf den Folien halbe oder gar ganze Sätze ...

Als Faustregel kann gelten: 2-3 Minuten pro Folie. Daraus folgt: maximal 30 Folien bei 60 Minuten Vortragszeit.

Einige grundlegenden Tipps und Orientierungspunkte für das vortragen einer Präsentation.

Das wichtigste für einen Vortrag ist die Beherrschung des Themas! Wer das Thema nicht verstanden hat, hält automatisch einen schlechten Vortrag!

Die Wirkung eines Vortrages hängt zu mehr als 90% von Körperhaltung und Stimme ab! Nuschelnde Redner kann man nicht nur schwer verstehen, sie gelten auch als inkompetent und unsicher. Man sollte auch keine Präsentation im Sitzen halten, denn dadurch verliert der Vortrag an Dynamik. Man sollte den Blickkontakt mit dem Publikum suchen und nicht während des Vortrages ständig auf die Leinwand schauen

Vor Aufregung und Lampenfieber ist niemand gefeit, doch eines ist sicher: eine gute Vorbereitung hilft! So ist es hilfreich einen Vortrag intern – unter Umständen vor einem kleinen Testpublikum – zu üben. So bekommtm man auch einen Eindruck von der Dauer des Vortrages

Keine Angst vor Pausen

Ihr Publikum sieht Ihren Vortrag zum ersten Mal und hat meistens auch keine Ahnung von Ihrem Thema. Deswegen lassen Sie ihm ein wenig Zeit, alle Informationen, die Sie verbreiten, auch aufzunehmen.

Technik vor ab testen udn immer mit doppeltem Boden arbeiten, also nicht nur Daten auf Laptop, sondern mindestens eine Sicherheitskopie auf Datenträger mitführen. Eigener laptop, dann immer an den passenden Adapter für den beamer denken.

....................................................................................................

Quelle: http://zach.in.tu-clausthal.de/praesentation-regeln.html

Weiterführende Links:

http://karrierebibel.de/das-abc-der-praesentation-so-praesentieren-sie-richtig-mit-powerpoint-co/

Ich unterscheide in Präsentationsplanung als rein technischen/äußerlich vorbereitenden Planungsschritt und der Vortragsplanung als den inhaltlichen Planungsschritt. Allerdings sind, bevor äußerliche Entschlüsse gefasst werden können, inhaltliche Richtungen abzuklären (und deswegen in dieser Reihenfolge schon hier zu finden).

Folgende Medien können im Kompendium ab S I 692 nachgelesen werden:

Beamer, Visualizer, OH-Projektor, Metaplan, Plakat, Flipchart, Tafel und Whiteboard

----------------------------------------------------------------

Beitrag von Peter Reicherd hierher verschoben (thematisch)

Thema

- Interessiert mich das Thema?

- Was will ich wissen?

- Warum will ich das wissen?

- Habe ich schon Material zum Thema?

- Wo finde ich Material?

- Kann ich das Thema bewältigen?

- Wie viel Zeit habe ich?

Brainstorming

- In Stichworte alles aufschreiben was einem einfällt

Recherche

- Suche in Internet, Bücher, Zeitung

- Verhältnis von Aufwand und Ertrag berücksichtigen

- Wie viel Zeit ist eingeplant?

- Ergebnisse mit Quellen fixieren

- Nicht nur kopieren sondern Exzerpte anlegen (Thema bezogene Textauszüge auswählen und unwichtige Sachen weglassen)

Stofferarbeitung

- Stoff verstehen

- Mit anderen darüber sprechen

- Im Gespräch werden Zusammenhänge klarer

- „Ich präsentiere nur Inhalte die ich selbst verstehe“

Stoffauswahl

- Reduktionsmethode (Stoff auf das Wesentliche beschränken)

- Kürzen: Überflüssiges, Doppeltes, Unwichtiges weglassen

- Verdichten: Keine ganzen Sätze sondern kurze Teilsätze

A-B-C- Analyse

A-Inhalte: Inhalte, die präsentiert werden müssen

B-Inhalte: Inhalte, die präsentiert werden sollten

C-Inhalte: Inhalte, die präsentiert werden können wenn genügend Zeit bleibt

5 Schritte der Rhetorik

Schritt 1: (inventio)

Stoffsammlung

Brainstorming, alle Inhalte und Gesichtspunkte zusammentragen

Schritt 2: (dispositio)

Gefundenes Material strukturieren in Einleitung, Hauptteil, Schluss

Schritt 3: (elocutio)

Vortrag in eine Form bringen, auf Zielgruppe anpassen

Schritt 4: (memoria)

Vortrag einprägen, nicht auswendig lernen, frei sprechen,

Schritt 5 (pronuntiatio, actio)

Angemessene Mimik und Gestik, Blickkontakt halten

Aufbau eines Vortrages

Begrüßung und Vorstellung

Publikum begrüßen, sich vorstellen, Thema nennen, kurz erläutern

Einleitung

Gelungene Einleitung ist Schlüssel zum Erfolg, Zuhörer in den Bann ziehen und begeistern

Hauptteil

Inhalte präsentieren, für Zuhörer muss Struktur erkennbar sein

Schluss

Kernaussage zusammenfassen, Resümee ziehen, Diskussion mit Publikum, Fragen, Abschiedsgruß

AIDA - Gliederungsprinzip eines Vortrages

– Attention, Aufmerksamkeit (Mit der Einleitung Publikum gewinnen)

– Interest, Interesse (Interesse des Zuhörers wecken)

– Desire, Verlangen

– Action, Handeln

Eine Anzeige ist eine öffentliche Ankündigung oder Bekanntmachung, die im Auftrag und im Interesse des Bekanntmachenden und in der Regel gegen Bezahlung als Werbebotschaft in einer Druckschrift abgedruckt wird. (Wikipedia)

Bei der typografischen Gestaltung sollte folgendes beachtet werden:

Allgemein gilt: Schriftgröße, Zeilenabstand, Zeilenlänge, Schriftart sind Faktoren der Lesbarkeit

Faktoren für die leichte Lesbarkeit einer Schrift

Schriften gelten als gut lesbar, wenn die Buchstabenformen leicht von einander unterscheidbar sind (keine geometrisch-konstruierten Schriften), wenn die Punzen (Buchstabeninnenräume) möglichst offen sind und die Schrift eine große x-Höhe besitzt.

Nennen Sie wichtige Gestaltungsgrundsätze für eine Anzeige.

Welche Faktoren sorgen für eine eingeschränkte Lesbarkeit

Wenn in der Mediencommunity bereits bei vorherigen Prüfungen Wikiseiten zum Thema (manchmal auch nur Teilgebiete streifend) erstellt wurden, so werden sie unten verlinkt. Infos zu Lerngruppen außerhalb der Mediencommunity gibt es hier: https://mediencommunity.de/lerngruppen-auf-discord Fragen und Hinweise können geschickt werden an: info@mediencommunity.de

1. GESTALTERISCHE ANALYSE

Um entscheiden zu können, ob ein Bild für einen bestimmten Zweck (z.B. eine Werbekampagne) geeignet ist, muss der Mediengestalter in der Lage sein, die Botschaft des Bildes zu erkennen.

Hier einige Fragestellungen als Anregung:

Motiv

Wie ist das Bild aufgebaut?

Welche Farbwirkung hat das Bild?

Räumlichkeit

Licht und Schatten

Perspektive

Schärfe und Unschärfe

Durch die Verwendung von Schärfe bzw. Unschärfe kann der Eindruck von Bewegung entstehen,

so genannte Bewegungsunschärfe.

Jeder Aspekt wird interpretiert, um abschließend die Bildaussage deuten zu können. Passende Adjektive könnten sein: vertraut, verwirrend, surreal, kühl, warm, dynamisch, finster, freundlich usw.

2. TECHNISCHE ANALYSE

Notwendig zwecks Weiterverarbeitung, z.B. für den Druck.

Tonwertverteilung

Die Tonwertverteilung gibt an wie häufig bestimmte Tonwerte in einem Bild vorhanden sind. Bei einem dunklen Bild sind die Tonwerte eher im Tiefenbereich verteilt und bei einem sehr hellen Bild im Lichterbereich. Die Tonwertverteilung sollte ausgeglichen sein und es sollten nur leichte Korrekturen zur Kontrastverbesserung vorgenommen werden. Ausserdem sollten die Tonwerte in allen Bereichen verteilt sein. Wenn zum Beispiel im Lichterbereich kaum Tonwerte vorhanden sind, kann es sein dass im Druck später sogenannte "Löcher" entstehen und es aussieht als wäre das Bild ausgerissen.

Tonwertumfang

Der Tonwertumfang gibt an, wie viele Farbinformationen (Tonwertstufen) ein Bild oder eine Bilddatei enthalten kann. Mit dem Tonwertumfang bestimmt man somit den Umfang der farblich dargestellten Pixel von 0 (rein schwarz) bis 255 (rein weiß). Angegeben wird er normalerweise in Bit.

Beispiel: Mit 8 Bit lassen sich pro Pixel 256 Tonwertstufen darstellen (28 = 256).

Dies entspricht einem Graustufenbild. Der Tonwertumfang eines gebräuchlichen RGB-Bildes besteht aus 3 Farbkanälen mit je 8 Bit (also insgesamt 24 Bit) mit 256 x 256 x 256 = 16.777.216 möglichen Farbinformationen.

Vereinfacht ausgedrückt:

Der Tonwertumfang bezeichnet die Differenz zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle eines RGB-Bildes. Der Ideale Tonwertumfang eines Bildes ist somit die ausgeglichene Balance heller und dunkler Farbtöne und enthält meist eine Spreizung von reinem Weiß bis reinem Schwarz.

Drucker und Druckmaschinen können meist die extrem Tonwerte 255 (absolutes weiß), 0 (totales schwarz) nicht darstellen. Da die Gefahr besteht, dass das Bild im Druck zuläuft, ist es hilfreich den Tonwertumfang leicht zu beschränken.

Tonwertspreizung

Die Tonwertspreizung wird mit Hilfe des Histogramms geregelt. Mit den 3 Reglern bestimmt man die Tiefen, Mitteltöne und Lichter.

Beispiel: Wenn man den schwarzen Regler nach rechts zieht legt man den Schwarzpunkt fest. Alle sich links davon befindenden Pixel werden dann als Schwarz definiert. Das gleiche gilt für die Lichter, nur verschiebt man den Regler hier nach links. Der dritte Regler (grau) bestimmt die Mitteltöne. Bewegt man ihn in Richtung Schwarzpunkt werden die Mitteltöne aufgehellt und in Richtung des Weißpunktes werden sie verdunkelt.

Gradationskurve

So funktioniert eine Gradationskurve. An der x-Achse (waagerecht) sind die bisherigen Helligkeitswerte (Ist-Werte) angetragen, an der y-Achse (senkrecht) diejenigen nach der Anwendung der Kurve (Soll-Werte). Ihr Verlauf bestimmt, wie die Helligkeitswerte beim „Durchschicken“ der Datei durch die Kurve verändert werden. Die Wertebereiche in Ein- (x-Achse) und Ausgabe (y-Achse) sind identisch und streng begrenzt: je nach Einstellung entweder 0 bis 255 (digitale 8-Bit-Helligkeitswerte) oder 0 bis 100 % (Druckfarben-Rasterton).

Tiefen und Lichter (High-Key und Low-Key)

High-Key Bilder bestehen hauptsächlich aus den Lichtern und den Mitteltönen. Die Tiefen sind hier kaum vorhanden. Beispiele hierfür sind Schneelandschaften und Bilder die die Sonne abbilden. Kontrast ist hier wenig vorhanden und deswegen für die Bildbearbeitung eher ungeeignet. Low-Key Bilder weisen dagegen viele dunkle bzw. schwarze Bereiche auf. Das Bildmotiv wird durch gezielte Lichtquellen modelliert.

3. LITERATURTIPPS

Von Bedeutung sind:

Blendeneinstellungen

Für den Nichtfotografierer ist es erst einmal verwirrend, was es mit Blende u.s.w auf sich hat und vor allem wann man wie an welcher Einstellung dreht.

Blende, Belichtungszeit und Empfindlichkeit von Film oder Sensor sind die drei Stellschrauben an einer Kamera, um eine ausgewogene Belichtung einzustellen. Ideal ist eine Belichtung, wenn es in hellen und dunklen Partien des Bildes genug Zeichnung (Details) gibt.

Die Blende regelt die Lichtmenge, die auf den Film oder Sensor wirkt, die Belichtungszeit die Zeit, die das Licht auf Film oder Sensor einwirken kann und die Empfindlichkeit steht für die Fähigkeit von Film oder Sensor, mehr oder weniger gut auf Licht regieren zu können. In der Analogfotografie ist die Empfindlichkeit fest durch den verwendeten Film vorgegeben, während man die Empfindlichkeit bei Digitalkameras in Stufen einstellen kann (ISO-Werte). Hier wird dann einfach die Spannung, die im Sensor bei Lichteinfall auf die Zellen erzeugt wird, elektronisch verstärkt oder eben abgeschwächt.

Der meist in der Kamera eingebaute Belichtungsmesser vergleicht die gemessene Lichtmenge, die durch das Objektiv fällt, mit einem neutralen Grauwert (das ist ein mittlerer Helligkeitswert) und zeigt die Abweichung hierzu an.

Würde nach der Belichtungsmessung das Bild zu dunkel werden, kann man entweder die Blendenöffnung vergrößern (es fällt mehr Licht auf den Sensor), die Belichtungszeit verlängern oder aber die Empfindlichkeit heraufsetzen. Würde die Belichtungsmessung ein zu helles Bild signalisieren, kann man entweder die Blende schließen, die Belichtungszeit verkürzen oder aber die Empfindlichkeit herabsetzen.

Nur welche(n) Parameter verändert man denn nun?

Dazu muss man wissen, dass jeder der drei Parameter neben der Regelung der Belichtung eben auch weitere Wirkungen auf das Bild haben kann:

Man kann also die drei Parameter nicht so einfach willkürlich verdrehen, damit die Belichtungs stimmt, sondern man muss technische Randerscheinungen wie das Bildrauschen, aber auch die gewünschte Bildwirkung mit einbeziehen. Die Empfindlichkeit sollte dabei immer als letzte Einstellung verändert werden, da hier das Bildrauschen einfach schnell störend wird.

Beispiel1: Es soll ein fahrendes Auto fotografiert werden. Hierzu muss man eine kurze Belichtungszeit einstellen (damit das Auto scharf abgebildet wird) und kann dann noch Blende und Empfindlichkeit nachregeln, falls der Belichtungsmesser eine Unterbelichtung anzeigen würde.

Beispiel2: Bei einer Porträtaufnahme sollte die Schärfentiefe möglichst klein bleiben, damit das Gesicht besser betont wird. Das bedeutet, dass die Blendenöffnung weit sein sollte. Somit fällt viel Licht auf Film oder Sensor, bei einer angezeigten Überbelichtung kann man dann die Belichtungszeit verkürzen, bis die Belichtung stimmt. Die Empfindlichkeit sollte man hier möglichst nicht erhöhen, um Rauschen zu vermeiden.

Damit man Blende, Zeit und Empfindlichkeit einfach einstellen und die Parameter kombinieren kann, werden alle Einstellungen in Stufen geändert. Dabei gilt stets:

Eine Änderung eines Parameters um eine Stufe kann durch die Änderung eines anderen Parameters ebenfalls um genau eine Stufe kompensiert werden.

Beispiele: Eine Änderung der Blendeneinstellung um eine Stufe nach oben (hier würde dann weniger Licht durchgelassen), kann durch die Verlängerung der eingestellten Belichtungszeit um ebenfalls eine Stufe kompensiert werden. Eine Erhöhung der Empfindlichkeit um eine Stufe kann durch Verkürzung der Zeit oder durch Schließung der Blende um genau eine Stufe ausgeglichen werden.

Eine Änderung um eine Stufe bedeutet übrigens stets eine Verdopplung oder Halbierung der aktuellen Belichtungsseinstellung. Eine Blendenstufe nach unten bedeutet, dass doppelt so viel Licht durchgelassen wird wie auf der vorherigen Stufe. Bei der Belichtungszeit bedeutet eine Erhöhung um eine Stufe, dass das Licht doppelt so viel Zeit zur Verfügung hat, um auf Film oder Sensor einzuwirkungen.

Auch die Änderung der Empfindlichkeit um eine Stufe macht Film oder Sensor doppelt, bzw. halb so empfindlich.

Die Stufen, um die man die Blende verstellen kann, sehen folgendermaßen aus:

Weiterführende Links:

http://blog.dawanda.com/2012/06/26/das-perfekte-foto-die-passenden-kameraeinstellungen-wahlen/

Heyhey,

Unter dem folgendem Link und im Anhang findet ihr mein Handout zu dem Thema. Zum besseren Verständnis habe ich mir ein paar quietscheentchen im Studio zusammengesucht und fotografiert. Nicht wundern :o) Hoffe es ist informativ und trifft das Thema !?!

Würde mich über Rückmeldungen freuen =)

Der Link:

Lg der Kai

| Anhang | Größe |

|---|---|

| 1.64 MB |

I. Spiegelreflexkamera

Das Bild wird durch einen Umlenkspiegel auf die Mattscheibe der Kamera reflektiert. Das Bild sieht man entweder direkt durch den Lichtschacht oder durch ein Sucher-Okular über ein Pentaprisma. Größter Marktanteil sind die einäugigen Kameras. Zweiäugige haben ein extra Objektiv zum betrachten.

Das Motiv wird über den Sucher anvisiert, nach dem Auslösen schließt sich die Blende, Spiegel klappt hoch. Der Verschluss öffnet sich und der Film wird belichtet, danach schließt sich der Verschluss und der Spiegel klappt nach unten, Blick durch den Sucher wieder frei.

I.1. Funktionsweise einer Digitalen Spiegelreflexkamera

Sind alle Kameraeinstellungen (Schärfe, Belichtungszeit und Blende) vom Benutzer eingestellt und der Auslöser gedrückt geht es in der Kamera wie folgt weiter

Optische Projektion durch das Objektiv auf den Bildsensor

(Quelle: Wikipedia)

II. Kameraeinstellungen

II.1. Blende

Vorrichtung zum abhalten von Licht. Sitz im Objektiv zwischen den Linsen. Besteht aus mehreren Lamellen die eine mehr oder weniger kreisrunden Öffnung bilden ->Irisblende.

Je kleiner die Blendenöffnung, desto größer die Blendenzahl. Blendenzahl gibt an wie oft der Blendenöffnungsdurchmesser in die Brennweite des Objektivs passt. -> Internat.

Blendenreihe:

1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8: 11; 16; 22; 32; 45 .... Immer mal Wurzel 2.

Abstand zwischen zwei entspricht einer Blendenstufe. -> Blende 4 lässt doppelt soviel Licht rein wie Blende 5,6.

Aufgabe der Blende:

reguliert die Beleuchtungsstärke in der Film/Sensorebene

Beeinflusst die Schärfentiefe

Beeinflusst je nach Objektiv die Abbildungsqualität (Bewegungsunschärfe bzw. Unschärfe durch Abbildungsfehler

II.2. Belichtung

Die Lichtmenge wird von Blende zu Blende verdoppelt, wenn immer gleich viel Licht einwirken soll.

Die Belichtungszeit ist die Intensität mal Zeit.

Große Blende = kleine Blendenzahl= kurze Belichtungszeit

Bei einer Änderung der Blende muss die Belichtungszeit angepasst werden.

Für die exakte Dauer der auf dem Film/Sensor einwirkende Lichtmenge sorgt der Verschluss.

II.2.1 Kameraverschlüsse

Hat die Aufgebe/Funktion die Dauer des Lichteinfalls auf den Film/Sensor zu begrenzen. Je länger der Verschluss offen ist, desto mehr Licht gelangt auf den Film/Sensor.

Internat. genormte Verschlusszeitreihe: 30, 15,8 ,4 2 ,1, 1/2, 174, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/4000, 1/8000.

Von einer zur nächsten Verschlusszeit ist es eine Zeitstufe. Bei 16 sek fällt doppelt so lange licht wie bei 8sek. Eine kurze Verschlusszeit mindert die Verwacklungsgefahr bei Aufnahme aus der Hand, mit einer langen Verschluss-/Belichtungszeit lassen sich bewusst Bewegungen durch Bewegungsunschärfen festhalten.

Einstellung „B“ :

Beliebig lange Belichtungszeit. Belichtungszeit aus der Hand ohne verwackeln liegt bei 1/30s bis zu 1/1000s.

1/ Brennweite in mm = Belichtungszeit in s ohne verwackeln

Sehr schnell bewegende Objekte muss eine kurze Belichtungszeit gewählt werden und ggf. die Kamera mit gezogen werden (Hintergrund wird verwischt, Objekt scharf).

Einstellung „S“:

Shutter Speed Priority (Verschlusszeiten Vorwahl Priorität) Man wählt die verschlusszeit vor, zb wegen freihandaufnahmen oder Darstellen von Bewegungen und die Kamera bestimmt den passenden Blenden wert.

Einstellung „A“:

( = Aperture Priority / Av- Einstellung / Aperture Value )Bei der Verwendung des A- Modus wird an der Kamera eine feste Blendeneinstellung gewählt ( Aperture Priority = Blendenpriorität ) und die Automatik wählt die zur korrekten Belichtung notwendige Belichtungszeit. Diese Einstellung wird auch Zeitautomatik genannt. Der Vorteil besteht darin, dass man die Schärfentiefe besser beeinflussen kann.

III. Blitz

III.1. Blitz auf den zweiten Verschlussvorhang:

Bei langsamer Verschlusszeit, Blitz wird unmittelbar vor dem Schließen des Verschlusses ausgelöst.

-> Bewegungsspur hinter dem Motiv

III.2. Stroboskopblitz:

Rasche Folge von Blitze. Der Verschluss bleibt während der Blitze geöffnet.

-> mehrere Bilder eines Ablaufes in einer Fotografie.

III.3.Verschiedene Aufnahmetechniken

Verwischung/Wischer: Objekt aufgrund zu langer Verschlusszeit verwischt dargestellt.

Mitziehen der Kamera (1/30 oder 1/60): Objekt scharf, Hintergrund verwischt.

Zeitreihe(Bildserie): Bildfolge von Bewegungsabläufen

Stroboskopblitz: Bewegung wird durch pulsierenden Blitz in einzelne Phasen zerlegt

Zoom-Aufnahme: Verwischung vom Objekt weg durch Ein-/Auszoomen

Blitzsynchronisation: Auf den zweiten Verschluss, leichtes Verwischen des Objekts

IV. Objektive

Normalobjektiv: 45-55° -> entspricht etwa Blickwinkel des Menschlichen Auges. Brennweite etwa Formatdiagonale

Großer Blickwinkel und großer Betrachtungsabstand = Weitwinkeleffekt, kleinere objekte. kleiner abstand, größere objekte als normal.

Normalbrennweite= Negativdiagonale.

Jedes Objektiv, dass bei gleichen Filmformat eine kürzere Brennweite hat, wird es zum Weitwinkelobjektiv und mit längerer Brennweite zum Teleobjektiv. Maßgebend für den Bildeindruck ist das Verhältnis zwischen Brennweite und Aufnahmeformat. Schärfentiefebereich ist umso kleiner, je länger die Objetktivbrennweite ist.

V. Schärfentiefe

Bereich der Schärfenausdehnung einer Aufnahme. Objektiv kann nur eine Ebene einwandfrei scharf wiedergeben, davor und dahinter wird unscharf abgebildet (Zerstreuungskreis). Der Objektpunkt auf dem das Objektiv wird entsprechend dem Auflösungsvermögen des Objektiv und Film/Sensor scharf abgebildet, der Objektivpunkt liegt dann auf der Schärfeebene. Punkte vor oder dahinter werden mehr und mehr als Scheibchen abgebildet. Mit Verringerung des Blendendurchmessers verkleinert sich gleichmäßig der Zerstreuungs-Durchmesser. Punkte ausserhalb der Schärfeebene werden zunehmend als kleine Zerstreungsscheibchen abgebildet, sie erreichen irgendwann das Stadium bei dem sie als Punkt gelten können und werden „scharf“ abgebildet. Die Schärfentiefe nimmt beim Abblenden zu. Die Schärfentiefe ist von Brennweite und Entfernung abhängig.

V. Blooming:

Belichtungsproblem in der digitalen Fotografie. Überstrahlen sehr hellen Bildstellen, Scharfzeichnungsverlust in hellen Bereichen und unscharfe Lichthöfe an der Grenze von hell zu dunkel. Trotz richtiger Belichtung werden einzelne Sensorelemente überbelichtet, z.B. stark reflektierende oder aktive Lichtquellen. In den überbelichteten Sensorteile werden zu viele Elektronen freigesetzt die in benachbarte Elemente „überlaufen“. Tritt vor allem bei CCD Flächensensor auf.

VI. Weißabgleich

Lichtquellen haben verschieden starke farbige Strahlungsanteile. Der Kamerasensor analysiert das Licht objektiv auf seine Rot- Blau- und Grünanteile. I Glühlampen licht variieren die RGB Werte stark und das Bild bekommt einen gelb-rot stich.

Automatischer Weißabgleich in Kameras, funktioniert bei hellen unbunten FFlächen gut

Manuell durch Farbtemperatur Schätzung oder Messung

Kalibrierung durch fotografieren eines weißen Gegenstandes

Weiterführende Links

Die Farbwahrnehmung wird wie die Formenwahrnehmung von ihrem Umfeld beeinflusst. Die wahrgenommene Wechselwirkung verschiedener Farben wird als Farbkontrast bezeichnet.

Die in der Mediengestaltung wichtigsten Kontraste sind im Folgenden beschrieben:

Benachbarte Farben beeinflussen ihre Wirkung wechselseitig. Die Farben wirken anders als bei isolierter Betrachtung nur einer Farbe. Man nennt dieses Phänomen Simultan- oder Umfeldkontrast. Dabei wirkt die größere Fläche immer auf die kleinere Fläche. Die visuellen Farbunterschiede werden bewertet durch:

- Farbton

- Helligkeit

- Sättigung

https://mediencommunity.de/system/files/wbts/farben_und_farbgestaltung/farb-sim.html

Der Komplementärkontrast wird aus Farbenpaaren gebildet, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. (Farbkreis? --> https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienkompetenz/gestaltung-farbe/systeme/itten/)

Komlementärfarbenpaare ergänzen sich in ihrer Mischung immer zu Unbunt und bilden somit den stärksten Kontrast, den sie durch die Kombination von zwei Farben erzeugen können. In der Praxis wirkt der Komplementärkontrast häuftig zu stark. Die Kombination kleinerer komplemtärfarbiger Elemente, z.B. Schrift, führt zum optischen Flimmern.

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienkompetenz/gestaltung-farbe/kontrast/komp-kon/

Die Assoziation von Wärme und Feuer führt dazu, dass wir Farbtöne von Geld über Orange bis Rot als warm empfinden. Blautöne werden mit Wasser, Schnee, Eis und dadurch mit Kälte verbunden. Sie gehören somit zu den kalten Farben. Im Farbkreis bilden diese beiden Gruppen jeweils eine Hälfte. Warme und kalte Farben stehen sich also im Farbkreis gegenüber. Alle Komplementärkontraste sind also auch Warm-kalt-Kontraste.

Der Hell-Dunkel-Kontrast oder Helligkeitskontrast verwendet zum einen unbunte Farben wie Schwarz und Weiß sowie große Abstufungen im Grau. Die zweite Anwendungsmöglichkeit ist der Einsatz von Farben mit stark unterschiedlichem Helligkeitswert. Als dritte Anwendung des Hell-Dunkel-Kontrastes gilt die Gegenüberstellung einer mit Weiß stark aufgehellten Farbfläche zu einer Fläche des gleichen Farbtons, der mit Schwarz stark abgedunkelt ist.

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienkompetenz/gestaltung-farbe/kontrast/h-d-kon/

Die Wirkung einer Farbe ist von der Größe und der Leuchtkraft der Farbfläche ihres Umfelds abhängig. Der Zusammenhang von Leuchtkraft und Flächenanteil einer Farbe wird Flächenproportionalität genannt. Je höher die Leuchtkraft bzw. die Helligkeit einer Farbe, desto kleiner kann ihre Fläche sein, um die entsprechende Wirkung zu erzielen.

Die Qualität der Farbe beschreibt die Farbkraft oder Sättigung einer Farbe. Der Qualitätskontrast zeigt den Gegensatz von kräftigen leuchtenden Farben mit hoher Sättigung zu gebrochenen Farben mit geringer Sättigung. Man spricht deshalb auch vom Reinheitskontrast oder Bunt-Unbunt-Kontrast. Leuchtende Farben werden, auch bei kleinerem Flächenanteil, deutlich wahrgenommen.

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienkompetenz/gestaltung-farbe/kontrast/qual-kon/

Der Farbe-an-sich-Kontrast lebt von der Gegenüberstellung bzw. Kombination der reinen Grundfarben. Die Kombination darf aber keinen Komplementärkontrast ergeben. Durch die Kombination der sekundären Mischfarben nimmt die Kontrastwirkung deutlich ab.

https://lehrerfortbildung-bw.de/st_digital/medienkompetenz/gestaltung-farbe/kontrast/farb-kon/

Siehe https://mediencommunity.de/content/u10-navigationsarten-0